Verstoß gegen Menschenrechte in Ecuador

Rechnung nicht bezahlt, Baby einbehalten

(Quito, 14. Juli 2024, Prensa Latina).- Ein ecuadorianisches Ehepaar hat heute rechtliche Schritte gegen eine Privatklinik in der südlichen Stadt Cuenca eingeleitet. Die Klinik hatte nach der Geburt ihres Kindes die Herausgabe des Säuglings verweigert. Lokale Medien berichten, dass sich die Mutter in der Einrichtung einem Kaiserschnitt unterzog, der eintausend Dollar kosten sollte. Aufgrund von Komplikationen während der Geburt und wegen des Gesundheitszustands des Neugeborenen stiegen die Kosten jedoch auf 8.300 Dollar. Die Famile versuchte, das Kind in ein öffentliches Krankenhaus zu bringen, was ihnen jedoch aufgrund der Schulden verwehrt wurde. Wenig später verstarb das Neugeborene in der Privatklinik. Nach dem Tod des Kindes wollte das Krankenhaus selbst den Leichnam des Kindes nicht herausgeben. Er konnte erst nach einigen Tagen vom Büro des Bürgerbeauftragten abgeholt werden. Mit ihrer Weigerung wollte die Klinik die Eltern zwingen, zumindest einen Teil der Schulden zu begleichen.

Anwältin Sybel Martínez, Expertin für Kinder, Jugendliche und Menschenrechte, zeigte sich empört. Ihrer Meinung nach sollte eine Klinik, die ein Neugeborenes als Zahlungsgarantie einbehält, geschlossen werden. „Diese miesen Gestalten! Erst haben sie den Eltern nicht erlaubt, das Kind in ein anderes Krankenhaus zu bringen, und dann wollten sie sich auch noch daran hindern, die Leiche abzuholen. Sechs Tage lang haben sie sich geweigert und erst nachgegeben, als das Büro des Bürgerbeauftragten sich eingeschaltet hat.“

Quelle: Nachrichtenpool Lateinamerika, Juli 2024/Brutkasten

Foto: Happi Raphael via wikimedia/Brutkasten Foto: Happi Raphael via wikimedia CC BY-SA 4.0

Kampf um die Einhaltung der Menschenrechte

Aus: Ausgabe vom 17.07.2024, Seite 7 / Ausland

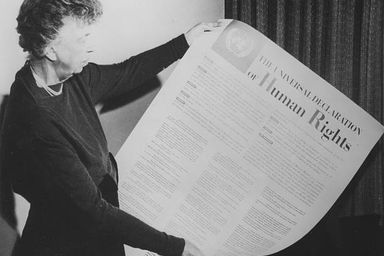

MENSCHENRECHTE

Hoffen auf Ausreisemöglichkeit

Serbien: Der türkische Sozialist Ecevit Piroğlu sitzt weiter in Belgrad fest

Von Dieter Reinisch

An den serbischen Behörden liege es nicht, betonen die Freunde und Genossen des türkischen Aktivisten Ecevit Piroğlu in Belgrad auf Anfrage von jW. Vor mehr als einer Woche wurde er in Serbien aus der Haft freigelassen, in der er sich – mit Pausen – seit Sommer 2021 befand, davon 272 Tage im Hungerstreik.

In zwei Instanzen haben serbische Gerichte entschieden, dass er nicht in die Türkei abgeschoben werden darf. Denn Piroğlu war vor drei Jahren aufgrund eines Interpol-Haftbefehls und eines türkischen Auslieferungsersuchens bei der Durchreise am Flughafen in Belgrad festgenommen worden. Piroğlu war aktiv bei den Gezi-Park-Protesten und kämpfte in Nordsyrien als Kommandant kommunistischer Milizen gegen den »Islamischen Staat«. Ankara wirft ihm daher »Terrorismusunterstützung« vor.

Obwohl die Gerichte gegen eine Abschiebung entschieden haben, erhielt Piroğlu trotz vier Anträgen kein Asyl in Serbien. Er darf nicht in die Türkei abgeschoben werden, aber er befindet sich illegal im Land. Die serbischen Behörden drängen ihn, auszureisen – wohl auch wegen Drucks von Ankara auf Belgrad.

Seit über einer Woche versucht sein Anwalt Milan Vuković gemeinsam mit Unterstützern, eine Ausreise zu ermöglichen. Ursprünglich wollte er über die Schweiz nach Brasilien fliegen, wo er kein Visum benötigt und es kein Auslieferungsabkommen mit der Türkei gibt. Um in ein Land zu gelangen, in das Piroğlu ohne Visum einreisen kann, muss er über ein anderes Land fliegen. Doch derzeit stellt ihm kein europäisches Land ein Transitvisum zur Durchreise aus.

Die Zeit drängt, denn rechtlich hat Piroğlu eine Frist von 30 Tagen erhalten, in der er Serbien verlassen muss, betont Özgür Dağ, einer seiner Unterstützer, im jW-Gespräch am Dienstag. Er sieht auch Serbien in der Pflicht: »Sie spielen auf Zeit und schieben die Schengen-Länder als Ausrede vor. Mit anderen Worten, sie sagen, dass die Schengen-Länder nicht wollen, dass er reist.« Er glaubt, Serbien könne mehr tun.

Mit mehreren europäischen Ländern gebe es derzeit Gespräche. Transit durch die Schweiz wurde Piroğlu allerdings bereits vergangenen Mittwoch verweigert. Ein EU-Land hatte später ein entsprechendes Visum versprochen und dann wenige Stunden später wieder zurückgezogen, erzählt Piroğlus Anwalt Vuković. Ein weiteres Land hatte wiederum versprochen, »über das Wochenende über ein Transit- oder humanitäres Visum« zu entscheiden, doch bis jW-Redaktionsschluss gab es kein Ergebnis.

»Die UNO hat im Rahmen des Auslieferungsverfahrens eine Erklärung abgegeben, dass Ecevit nicht an die Türkei ausgeliefert werden darf und auch nicht in andere Länder, in denen er in Gefahr ist«, erklärt Dağ: »Eigentlich müsste daher das UNHCR den Fall aufgreifen. Andernfalls werden die Behörden Ecevit entweder erneut verhaften, weil er sich illegal in Serbien aufhält, oder ihn in ein Land wie Bosnien, Kosovo oder Dubai abschieben.« Von dort würde er dann in die Türkei geschickt werden, befürchten seine Unterstützer.

Quelle: junge welt v.17.07.2024/ IMAGO stock&people

Entscheidender Moment: Die Gezi-Proteste in Istanbul haben eine Generation geprägt (6.7.2013)

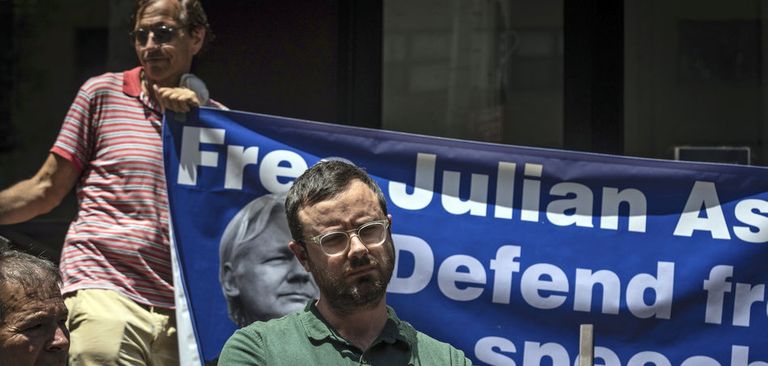

Meinungsfreiheit - ein Menschenrecht!!!

Youtube sperrt Konto der venezolanischen Plattform La Iguana TV

Er folgt auf die Blockade anderer Kanäle von Persönlichkeiten und Politikern der venezolanischen Linken.

Die Kommunikationsplattform La Iguana TV hat am Dienstag angeprangert, dass ihr YouTube-Konto mit mehr als 270.000 Abonnenten von dem sozialen Netzwerk der USA bis zum 29. Juli, einen Tag nach den Präsidentschaftswahlen in Venezuela, gesperrt wurde.

In der Klageschrift heißt es, dass dieser Kanal "eine Vielzahl von audiovisuellen Räumen bietet, die es unseren Anhängern ermöglichen, die Fakten aus erster Hand und aus einer kritischen Perspektive zu sehen".

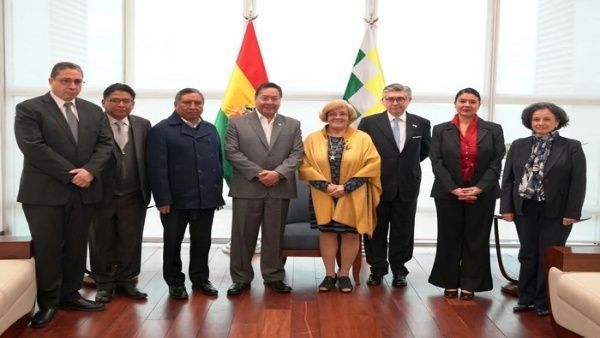

Venezuela und Belarus treffen sich zur Stärkung der bilateralen Beziehungen

Vor dem heutigen Fall hatte sich herausgestellt, dass das Unternehmen X Corp., Eigentümer der digitalen Plattform X (ehemals Twitter), im vergangenen Juni ungerechtfertigterweise das persönliche Konto des Ministers für Kommunen und soziale Bewegungen, Ángel Prado (@AngelPradoSP), gesperrt hatte, was damals als "neuer Affront gegen die bolivarische Regierung" angeprangert wurde.

Laut Prado erfolgte die Absage damals, nachdem "der Fortschritt der von der Volksmacht nach der Nationalen Volksbefragung durchgeführten Projekte sowie der Einsatz der Kommunardenbewegung in ganz Venezuela in einer nationalen Mobilisierung geteilt worden waren".

Sie erklärten damals auch, dass es sich um einen weiteren Fall handeln würde, in dem "die Institutionen, die die digitale Kommunikation auf internationaler Ebene kontrollieren, weiterhin eine undeklarierte Zensur gegen die bolivarische Regierung von Präsident Nicolás Maduro verhängen und den Sprecher der großen Mehrheit der ihn begleitenden Volksbewegung zum Schweigen bringen".

Vor Wochen war es auch eine Nachricht, dass der venezolanische Präsident Nicolás Maduro die Zensur seines offiziellen Kontos im sozialen Netzwerk TikTok anprangerte, während er live über seine Tour durch die Avenida La Costanera berichtete, um diesen Straßenabschnitt im Bundesstaat Anzoátegui einzuweihen.

Maduro sagte damals: "Wir haben live auf Tik Tok gesendet und sie haben unser Konto zensiert, was ist die Angst? Wer hat Angst gesagt? Sie denken, dass die sozialen Netzwerke durch die Zensur in diesen Leuten landen werden, diese Leute werden von niemandem aufgehalten, nicht von Tik Tok, nicht von tausend Tik Tok. Ich trage die Welle Davids gegen Goliath und das Reich des Bösen."

Tage zuvor hatte das Staatsoberhaupt selbst seine Verurteilung des Verbots wiederholt, das die Medienunternehmen über soziale Netzwerke gegen ihn verhängt haben: "Wir werden das Verbot der sozialen Netzwerke brechen, weil wir die einzige Kraft haben, die dazu in der Lage ist, und es ist das Massenbewusstsein eines Volkes, das weiß, dass es die Mehrheit ist", sagte er während seines Besuchs im Bundesstaat Anzoátegui.

Im heutigen Fall ist La Iguana TV eine Plattform, auf der es 24 Stunden am Tag eine kontinuierliche Sendung mit Räumen wie Desde Donde Sea gibt, die von dem Philosophen und politischen Analysten Miguel Ángel Pérez Pirela geleitet wird.

Tubazos mit dem Journalisten Eligio Rojas; Face to Face, moderiert vom Journalisten Clodovaldo Hernández; Entre Líneas, von der Journalistin Nailé Manjarres; En La Pista mit dem Journalisten Mirelvis Gutiérrez; Aquí y Ahora, mit dem Journalisten Julio Riobó; und The Economics Podcast, moderiert von Esther Quiaro.

Quelle: teleSUR v.16.07.2024

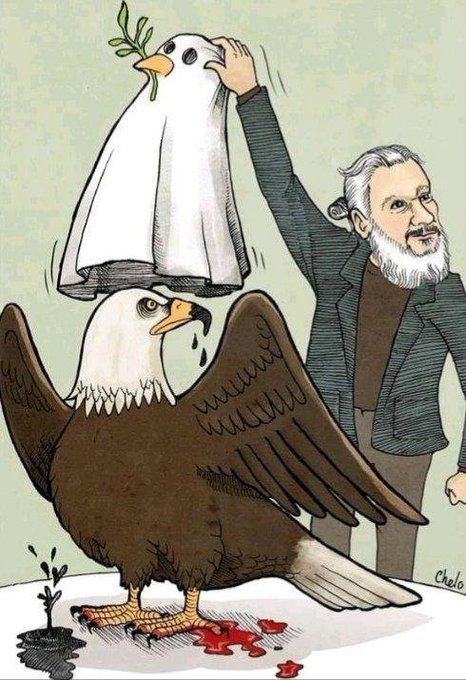

Kolumbien kämpft für Menschenrechte der Palästinenser und gegen die Aggression Israel

Kolumbiens Kohleembargo gegen Israel ist ein Modell, dem man folgen sollte

Kolumbien setzt alle Kohleexporte nach Israel aus.

Kolumbien war der größte Kohleexporteur nach Israel - aber am vergangenen Samstag kündigte Präsident Gustavo Petro an, dass er die Lieferungen einstellen werde. Die kolumbianische Mobilisierung gegen den Völkermord in Gaza hat der Welt gezeigt, wie man materiellen Druck auf Israel ausüben kann.

Am 8. Juni kündigte der kolumbianische Präsident Gustavo Petro an, dass sein Land die Kohleexporte nach Israel aussetzen werde, bis der Völkermord aufhöre. Kolumbianische Kohle machte im Jahr 2023 mehr als 60 Prozent der gesamten Kohlelieferungen nach Israel aus, und das israelische Stromnetz ist für 22 Prozent seiner Produktion von Kohle abhängig. Das gleiche Netz versorgt Israels illegale Siedlungen und Waffenfabriken mit Strom sowie die Infrastruktur, die das israelische Militär für den Völkermord an den Palästinensern in Gaza nutzt.

Da Kolumbien der größte Kohleexporteur nach Israel ist, ist diese Entscheidung nicht nur ein Sieg in symbolischer Hinsicht, sondern zeigt auch die enormen Auswirkungen, die ein breiteres Energieembargo auf die Beendigung des israelischen Völkermords in Gaza haben könnte, sowie die Macht der transnationalen Organisation, die die Entscheidung herbeigeführt hat.

Nur wenige Wochen nach Beginn des Völkermords reagierte die größte kolumbianische Bergarbeitergewerkschaft Sintracarbón auf einen Solidaritätsaufruf der palästinensischen Gewerkschaftsbewegung und forderte in einer Erklärung den Stopp der kolumbianischen Kohleexporte nach Israel. Mit dieser Forderung hoben die Bergarbeiter auch Israels schändliche Rolle bei der Ausbildung von Paramilitärs und Söldnern hervor, die für weit verbreitete Gräueltaten in Kolumbien verantwortlich sind, und versammelten Arbeiter weltweit, um "die Produktion von Metallen, Mineralien und Brennstoffen zu stoppen, die in diesen Kriegen verwendet werden ... Der Planet steht am Rande eines neuen Weltkriegs, und es sind die Arbeiter, die diese Bedrohung für die Existenz der Menschheit stoppen können und haben."

Aufbauend auf diesem Aufruf initiierte eine Koalition palästinensischer Gruppen unter dem Banner des Globalen Energieembargos für Palästina eine breitere Forderung nach einem mehrstufigen Embargo gegen Energietransfers, die den israelischen Völkermord und die Apartheid über die Palästinenser schüren. Dazu gehörten Forderungen, den Energietransfer nach Israel zu beenden, den Kauf von israelischem Gas und die Zusammenarbeit von Energieunternehmen bei israelischen Energieprojekten.

Ein Energieembargo hat das Potenzial, Israel unmittelbar und langfristig unter Druck zu setzen, insbesondere durch die Kohlelieferkette. Der größte Teil der israelischen Kohle stammt aus Kolumbien und Südafrika, zwei Staaten, die sich verpflichtet haben, dem palästinensischen Volk beizustehen. Doch obwohl Südafrika das Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof gegen Israel eingeleitet hat und Kolumbien den israelischen Botschafter ausgewiesen hat, sind die Kohleexporte aus beiden Staaten unvermindert weitergegangen.

Die Kampagne "Globales Energieembargo für Palästina" entstand aus einer Verbindung zwischen den Kämpfen und baute auf einem Bündnis mit kolumbianischen Gewerkschaften und indigenen Gruppen auf, die beide – auf sehr unterschiedliche Weise – eine lange Geschichte des Kampfes gegen die Kohleindustrie in Kolumbien haben. Dieses Zusammenkommen zeigt, dass die palästinensische Sache nicht im Weltmaßstab isoliert ist, sondern Teil einer breiteren globalen Bewegung für kollektives Handeln und Befreiung.

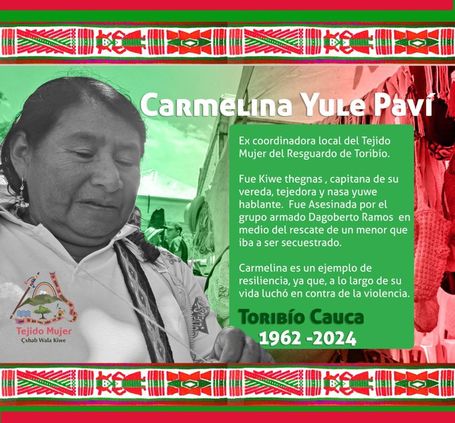

Die beiden Hauptunternehmen, die für die Förderung von Kohle für Israel verantwortlich sind, sind die Schweizer Glencore und die amerikanische Drummond, die mehr als 90 Prozent der kolumbianischen Kohle liefern, die nach Israel geliefert wird. Ihr Kohleabbau hat seine eigenen schädlichen Auswirkungen, insbesondere auf die afrostämmige und indigene Bevölkerung des karibischen Nordens des Landes. Sie wurden von ihrem Land vertrieben, durch giftiges Kohlenpulver getötet und lebenswichtige Wasserressourcen wie den Rancheria River wurden verschmutzt und gestohlen. Umweltaktivisten, Stammesorganisationen und Gewerkschafter, die sich gegen die Umweltzerstörung wehren, werden immer wieder von Bergbaukonzernen und rechten Milizen angegriffen und ermordet.

In ihren Mobilisierungen zogen indigene Führer Parallelen zwischen den Kämpfen ihres Volkes und der Sache Palästinas und kombinierten Aufrufe an Petro, die Handelsbeziehungen zu Israel abzubrechen, mit der Forderung, Bergbauunternehmen für ihre Menschenrechtsverletzungen in Kolumbien zur Verantwortung zu ziehen und Israels Völkermord zu ermöglichen.

Petros Ankündigung erfolgte nach einem transnationalen globalen Aktionstag gegen Glencore wegen ihrer Menschenrechtsverletzungen am 28. Mai, an dem palästinensische Organisationen direkt an den Präsidenten schrieben und ihn aufforderten, die Kohleexporte zu beenden.

Diese Mobilisierung führte zu der monumentalen Entscheidung, die kolumbianischen Kohleexporte nach Israel auszusetzen. Es zeigt, wie Mobilisierungen über Grenzen hinweg, mit klaren Forderungen und durch gemeinsame Prinzipien und Werte, eine effektive Kampagne zusammenweben können, die globale Mächte, Imperialismus und Kolonialismus herausfordert.

Es wird berichtet, dass Israel über genügend Kohlereserven verfügt, um seinen unmittelbaren Bedarf zu decken. Es wird sich jedoch an andere Lieferanten wie Australien, Kasachstan, Russland und Südafrika wenden müssen, um das Defizit zu beheben, und wird wahrscheinlich gezwungen sein, mehr Prämien zu zahlen.

Dies unterstreicht die Notwendigkeit des globalen Energieembargos. Wenn andere Staaten dem Beispiel Kolumbiens folgen und sich verpflichten, die Kohlelieferungen zu unterbrechen, dann werden die wirtschaftlichen Kosten für Israel noch weiter steigen und als Hauptdruckquelle für die Zustimmung zu einem Waffenstillstand dienen.

Kolumbiens Ankündigung ist nur der Beginn einer globalen Kampagne zur Beendigung des Völkermords und zur Gerechtigkeit für das palästinensische Volk nach über sieben Jahrzehnten Kolonial- und Apartheidherrschaft Israels.

Die Solidarität zwischen Kolumbien und Palästina machte es wahrscheinlicher, dass die kolumbianische Regierung auf diese Forderungen reagieren würde. Unter anderen Umständen werden nachhaltigere Mobilisierungen erforderlich sein, um Wirkung zu erzielen. Aber auch andere Schlüsselstaaten wie Südafrika, das rund 9 Prozent der israelischen Kohle liefert, oder Brasilien, das Israel mit Rohölexporten versorgt, sollten von globalen Mobilisierungen betroffen sein.

Staaten und internationale Führer, die dem Aufruf nicht folgen, werden sich weiterhin an Israels Völkermord in Gaza mitschuldig machen. Ein Energieembargo ist ein entscheidender Weg, um diese Komplizenschaft zu beenden – und für die Weltgemeinschaft, eine prinzipientreue Haltung gegenüber dem palästinensischen Volk einzunehmen.

Rula Jamal ist Juristin und Menschenrechtsverteidigerin.

Foto: Jacobin

Quelle: Progressiv International, Ausgabe Juli 2024

Guatemala verstößt gegen Meinungs - und Pressefreiheit als wichtige Güter der Menschenrechte

Die bedingte Freilassung des guatemaltekischen Journalisten Rubén Zamora wurde annulliert

Am 15. Mai hatte Zamora von der Ersatzmaßnahme profitiert, die aus arraigo bestand, der Verpflichtung, sich alle 15 Tage in das Anwesenheitsbuch einzutragen.

Eine guatemaltekische Berufungskammer hat am Dienstag beschlossen, die bedingte Freilassung des seit dem 29. Juli 2022 inhaftierten Journalisten José Rubén Zamora aufzuheben

Zamora Marroquín war während einer Anhörung am 15. Mai vor einem Urteilsgericht der guatemaltekischen Justiz unter Hausarrest gestellt worden, die Maßnahme wurde jedoch von der Zweiten Berufungskammer aufgehoben, wie aus einer heute veröffentlichten Resolution hervorgeht.

Indigene Bevölkerung lehnt Vertreibung aus ihren Gemeinden in Guatemala ab

Die Maßnahme war dem 67-jährigen Journalisten gewährt worden, während er auf die Wiederaufnahme des Verfahrens gegen ihn wegen angeblicher Geldwäsche wartet, der er 2022 beschuldigt wurde, nur 5 Tage, nachdem er in seinem Medienunternehmen El Periódico heftige Kritik am damaligen Präsidenten Alejandro Giammattei geübt hatte.

José Carlos Zamora, Sohn des Journalisten, prangerte an, dass das Netzzentrum "Yes Master" erneut die Entscheidung des Raumes bekannt gegeben habe, ohne dass sie vom jeweiligen Gericht offiziell benachrichtigt worden seien.

"Der Sprecher der Abgeordneten Guatemala von Consuelo Porras kündigt die Aufhebung der Maßnahmen zugunsten meines Vaters, des Journalisten José Rubén Zamora, an, bevor die Benachrichtigung die Parteien erreichte. Er wurde 697 Tage lang willkürlich für ein fadenscheiniges Verfahren festgehalten, in dem alle seine Rechte verletzt wurden", sagte er.

Die Vergünstigung für Zamora Marroquín wurde aufgrund eines Antrags der Sonderstaatsanwaltschaft gegen Straflosigkeit (FECI) annulliert, die international beschuldigt wird, Journalisten zu verfolgen und gerichtliche Korruptionsprozesse zu stoppen.

Der Kommunikator gründete und leitete von 1996 bis 2023 die Tageszeitung El Periódico, deren Seiten mehr als tausend Berichte über Korruption in der Regierung dokumentierten, darunter die Skandale, die zum Sturz der Regierung des ehemaligen Präsidenten Otto Pérez Molina (2012-2015) führten.

Seit fast 700 Tagen ist Zamora Marroquín in einem Gefängnis einer Militärbrigade im Norden von Guatemala-Stadt inhaftiert und hat immer noch 3 Strafverfahren gegen ihn anhängig.

Quelle: teleSUR v.26.06.2024

Israel setzt Völkermord fort

Aus: Ausgabe vom 24.06.2024, Seite 1 / Titel

GAZAKRIEG

Lazarett unter Feuer

Israelische Armee greift »sichere Zonen« in Gaza an. Größter Protestmarsch gegen Netanjahu in Tel Aviv. Kuba schließt sich Völkermordklage an

Von Karin Leukefeld

Während israelische Panzer in Rafah weiter vorrücken, wurden am Sonntag acht Palästinenser bei einem israelischen Luftangriff auf eine vom palästinensischen UN-Flüchtlingshilfswerk UNRWA betriebene Berufsschule, die für die Verteilung von Hilfsgütern genutzt wird, in der Nähe von Gaza-Stadt getötet, so palästinensische Zeugen gegenüber Reuters.

Seit Freitag wurden mehr als 100 Palästinenser im Gazastreifen getötet. In der Nacht zu Sonnabend war bereits das Büro des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) beschädigt worden, als schwere Geschosse »nur wenige Meter entfernt« einschlugen. Das teilte die Organisation via X mit. Das Büro liegt in der Stadt Mawasi (Rafah) inmitten von Zelten Hunderter Vertriebener. Das Gebiet war von Israel als »sichere Zone« ausgewiesen worden. Das IKRK betreibt dort ein Feldlazarett, in dem nach dem Angriff 22 Tote und 45 Verletzte eingeliefert wurden. Die israelische Armee sagte eine Untersuchung zu und gab an, den Ort nicht attackiert zu haben. Mindestens 50 Menschen starben bei Angriffen israelischer Kampfjets auf das Al-Shati-Flüchtlingslager und den Bezirk Al Tuffah in Nordgaza am Sonnabend. Beide Gebiete waren ebenfalls als »sichere Zonen« ausgewiesen worden.

Die Weltgesundheitsorganisation warnte am Freitag, dass die sengende Hitze im Gazastreifen die medizinische Notlage der vertriebenen Palästinenser noch verschlimmern könne. Das Welternährungsprogramm hat davor gewarnt, dass im Gazastreifen aufgrund des Mangels an sauberem Wasser, Lebensmitteln und medizinischer Versorgung eine erhebliche Gesundheitskrise droht. Richard Peeperkorn, WHO-Vertreter für Gazas und das Westjordanland, sagte: »Das Wasser ist durch die Hitze, und die Lebensmittel werden aufgrund der hohen Temperaturen noch mehr verderben. Wir werden Moskitos und Fliegen bekommen, Dehydrierung und Hitzschlag.«

In Tel Aviv kam es derweil am Sonnabend zu einem Höhepunkt der nahezu täglichen Protestmärsche gegen die Regierung von Netanjahu. Rund 150.000 Menschen füllten die Straßen um den »Demokratieplatz«. Tausende Angehörige und Unterstützer der israelischen Geiseln in Gaza kamen zu einer weiteren Demonstration in der Stadt zusammen. Die Menschen forderten den Rücktritt der Regierung, Neuwahlen, einen Waffenstillstand Verhandlungen, um die noch verbliebenen israelischen Geiseln aus Gaza zu ihren Familien zurückzubringen.

Juval Diskin, ehemaliger Chef des Inlandsgeheimdienstes Shin Beth, bezeichnete Netanjahu als »den schlimmsten Ministerpräsidenten«, den das Land jemals gehabt habe. Die Demonstranten trugen Schilder mit der Aufschrift »Schluss mit dem Krieg« und »Krimineller Minister« (»Crime Minister« statt »Prime Minister«) in Anspielung auf Netanjahu, den wegen Korruption eine Haftstrafe erwartet. Demonstranten überschütteten sich mit roter Farbe aus »Protest gegen den Tod der israelischen Demokratie« unter Netanjahu. Einige Israelis richteten ihre Parolen auch an den Rest der Welt, um deutlich zu machen: »Wir sind nicht unsere Regierung.«

Am Wochenende teilte das kubanische Außenministerium mit, dass Kuba sich der Klage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof anschließt. Die »Verbrechen gegen das palästinensische Volk durch die unverhältnismäßige und willkürliche Gewalt Israels« müssten gestoppt werden, hieß es in der Erklärung.

Quelle: junge welt v.24.06.2024/ Ayman Al Hassi/REUTERS Die Opfer im Gazakrieg sind oft Kinder: Die Hälfte der Bevölkerung Gazas ist unter 18 (Gaza, 22.6.2024)

22.06.

2024

Ecuador verstößt gegen Menschenrechte- Schutz der indigenen Rechte

Ecuadorianischer Präsident beginnt mit dem Bau eines Hochsicherheitsgefängnisses

Eine Reihe von Organisationen und sozialen Bewegungen wiesen darauf hin, dass das Gefängnis ein unnötiges und antitechnisches Projekt ist.

Inmitten von Ablehnung und Kritik von sozialen Organisationen und Menschenrechtsverteidigern leitete Ecuadors Präsident Daniel Noboa am Freitag die Zeremonie zum Beginn der Arbeiten an einem Hochsicherheitsgefängnis in der Provinz Santa Elena.

Das Gefängnis wäre eines von zwei Hochsicherheitsgefängnissen, die der ecuadorianische Präsident für kriminelle Anführer zu bauen versprach, nach einem ähnlichen Modell wie in El Salvador.

Die Zahl der Todesfälle durch die Regenfälle in Ecuador steigt auf 17

"Heute markieren wir einen der wichtigsten Meilensteine in unserem Kampf gegen den Terrorismus und die Mafia, die sich seit Jahrzehnten ungestraft in unserem Land verschanzt haben", sagte Noboa, als er den Grundstein für den Bau des Gefängnisses legte.

Der Direktor des Nationalen Dienstes für umfassende Betreuung von Erwachsenen, denen die Freiheit entzogen wurde, und jugendlichen Straftätern (SNAI), Luis Zaldumbide, wies darauf hin, dass sich das Strafvollzugszentrum Santa Elena über 16,2 Hektar erstrecken und eine Kapazität für 800 Insassen haben wird.

Nach Angaben des Leiters der SNAI werden die Kosten für das neue Hochsicherheitsgefängnis 52 Millionen Dollar betragen und er sagte, dass es in 300 Tagen gebaut werden soll.

Bau eines Hochsicherheitsgefängnisses abgelehnt

In der Nähe des Grundstücks, auf dem das Gefängnis gebaut werden soll, protestierten die Anwohner gegen das Projekt.

In diesem Sinne wiesen etwa zwanzig Organisationen und soziale Bewegungen, die sich in der Allianz der Organisationen für Menschenrechte zusammengeschlossen haben, in einer Erklärung darauf hin, dass "dies ein unnötiges und antitechnisches Projekt ist".

Darüber hinaus erwähnten sie, dass die Verletzung kollektiver Rechte und der Rechte der Natur "zu denselben gescheiterten Lösungen führt, die sich auf die ecuadorianische Gefängniskrise ausgewirkt haben".

Sie versicherten auch, dass das Land, auf dem das Gefängnis gebaut werden soll, "angestammten indigenen Gemeindemitgliedern von Bajada de Chanduy" gehöre.

"Auf diesem Land befindet sich der Wald des La Envidia-Grundstücks, der ein primäres Ökosystem ist und Bäume beherbergt, die seit mehr als hundert Jahren existieren", heißt es in einem Teil der Erklärung, die in den sozialen Netzwerken geteilt wurde.

Von der Allianz der Menschenrechtsorganisationen forderten sie, eine vorherige, kostenlose und informierte Konsultation mit den Bewohnern der Gemeinde Bajada de Chanduy durchzuführen, die für Projekte gilt, die auf indigenem Territorium durchgeführt werden.

Die Allianz versicherte, dass es bei dem Projekt dieses Gefängnisses "keine Umweltverträglichkeitsberichte, Berichte über archäologische Überreste von Küstenkulturen und Prozesse der freien, vorherigen und informierten Konsultation geben wird".

Quelle: teleSUR v.220.6.2024

Peru verstößt gegen Menschenrechte

Neues Gesetz könnte Aufklärung von Menschenrechtsverbrechen behindern

(Lima, 16. Juni 2024, poonal/cejil).- Der peruanische Kongress wird in Kürze über einen Gesetzesentwurf entscheiden, der die Straffähigkeit bei Menschenrechtsverbrechen auf rückwirkend 20 Jahre begrenzen soll. Das geplante „Gesetz zur Festlegung der Anwendung und des Anwendungsbereichs von Verbrechen gegen die Menschheit und Kriegsverbrechen (6951/2023-CR)“ besagt, dass nur solche Verbrechen bestraft werden können, die nach dem ersten Juli 2002 begangen wurden, das heißt, nach dem Inkrafttreten des Römischen Statuts, mit dem der Internationale Strafgerichtshof geschaffen wurde. In einer ersten Lesung am 6. Juni erhielt das Projekt bereits 60 Ja-Stimmen, 36 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen. Sollte die zweite Abstimmung ähnlich ausgehen, könnte das Projekt bereits in wenigen Tagen zu geltendem Recht erklärt werden. Dagegen regt sich Protest: Mit der Verabschiedung eines solchen Gesetzes würde Peru gegen internationales Recht verstoßen, warnen UN-Menschenrechtsexpert*innen. Die Verabschiedung der Gesetzesvorlage würde die Verfolgung und Verurteilung von Tätern behindern und den Opfern das Recht auf Wahrheit und Wiedergutmachung absprechen. Auch der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte (IACHR) forderte den peruanischen Staat auf, das Verfahren zum Gesetzentwurf 6951/2023-CR auszusetzen. Nach Auskunft des Obersten Rats der Staatsanwaltschaft würden dann etwa 600 laufende Fälle als abgeschlossen erklärt und zu den Akten gelegt werden. Dies sei ein „falsches und bedauerliches Signal“. Derart schwerwiegende Taten wie das Massaker von Barrios Altos von der strafrechtlichen Verfolgung auszunehmen widerspreche zudem den geltenden nationalen und internationalen Normen.

Wer profitiert?

Unmittelbar von dem neuen Gesetz profitieren würde Alberto Fujimori. Im Jahr 2007 wurde der ehemalige peruanische Präsident nach seiner Auslieferung aus Chile vor Gericht gestellt und für die Verbrechen der Colina-Gruppe zur Verantwortung gezogen: Am 3. November 1991 stürmte ein Kommando der paramilitärischen Gruppe eine Party in einem Gebäude in Barrios Altos, einem Stadtteil von Lima, zwang die Anwesenden, sich auf den Boden zu legen und tötete wahllos 15 Menschen, darunter einen 8-jährigen Jungen. Acht Monate später, am 18. Juli 1992, wurden im Stadtteil La Cantuta ein Professor und neun Universitätsstudenten entführt und ermordet. Auch dieses Verbrechen wird der Colina-Gruppe zugeordnet. Fujimori wurde zu 25 Jahren Haft verurteilt, im Dezember letzten Jahres jedoch aus humanitären Gründen begnadigt – gegen den Willen des Interamerikanische Gerichtshofs. Die Anhänger des 85-jährigen Ex-Diktators verfügen auch heute noch über eine starke Position im Parlament und werden selbstredend für die Verabschiedung des Gesetzes stimmen.

Auch die ermordeten Häftlinge in den Gefängnissen El Frontón, Lurigancho und Santa Bárbara wären dann kein Ermittlungsfall mehr. Nach Gefängnisunruhen im Juni 1986 waren die Häftlinge des Terrorismus beschuldigt und außergerichtlich hingerichtet worden. Diese und andere Verbrechen im Rahmen der Auseinandersetzungen zwischen dem peruanischen Staat und den linksextremen Guerillabewegungen werden bis heute von peruanischen und internationalen Justizbehörden verfolgt.

Gegen die Hälfte der Kongressmitglieder wird ermittelt

Laut Expert*innenmeinung darf die Verjährungsfrist bei groben Verstößen gegen internationale Menschenrechtsnormen oder gegen das humanitäre Völkerrecht nicht aufgehoben werden. Die Unverjährbarkeit von Verbrechen gegen die Menschheit sei eine Norm der ius cogens, der höchsten Prinzipien des internationalen Rechts, an die sich Peru halten müsse. Der Gesetzentwurf stehe somit im Widerspruch zur Rechtsstaatlichkeit und den Grundwerten der internationalen Gemeinschaft und fördere die Straflosigkeit, heißt es in der Erklärung, die UN-Expert*innen nach der ersten Lesung veröffentlichten. Sprecher der Nicht-Regierungsorganisation Human Rights Watch erklärten, der Gesetzentwurf stehe in einer Reihe mit weiteren Maßnahmen des peruanischen Kongresses zur Förderung der Straflosigkeit und Demontage der Rechtsstaatlichkeit: Berichten zufolge wird gegen die Hälfte der Kongressmitglieder strafrechtlich ermittelt; dazu passend habe er „eine Reihe von Entscheidungen durchgesetzt, die die Unabhängigkeit der Justiz untergraben, den Kampf gegen Korruption und organisiertes Verbrechen schwächen und demokratische Prozesse und Menschenrechtsgarantien demontieren“.

Die Verfassungs- und Regelungskommission des Kongresses der Republik hatte bereits Mitte März seine Ablehnung des Gesetzesentwurfs bekundet. Hier die vollständige Stellungnahme der Kommission vom 13. März 2024:

Vollständige Ablehnung des Gesetzentwurfs, der die Straffreiheit für Verbrechen gegen die Menschenrechte und Verbrechen gegen die Menschheit begünstigt

Die Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso hat heute beschlossen, den Gesetzentwurf Nr. 6951/2023-CR zuzulassen, der die Verjährung von Verfahren im Zusammenhang mit Verbrechen gegen die Menschheit für Vorkommnisse vor dem Inkrafttreten des Römischen Statuts und des Übereinkommens über die Nichtanwendbarkeit der Verjährungsfristen auf Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit zu erklärt. Im genauen Wortlaut heißt es dort: „Niemand darf wegen Verbrechen gegen die Menschheit oder Kriegsverbrechen für Handlungen, die vor dem 1. Juli 2002 begangen wurden, strafrechtlich verfolgt, verurteilt oder bestraft werden. Keine Handlung vor diesem Datum kann als Verbrechen gegen die Menschheit oder als Kriegsverbrechen eingestuft werden.“

Grundsätzlich ist klarzustellen, dass alle Ermittlungen, Prozesse und Urteile in den Fällen, die in die Zeit der Gewalt 1980-2000 fallen, nach peruanischem Strafrecht geführt und nicht ausdrücklich als Verbrechen gegen die Menschheit eingestuft wurden. Dessen ungeachtet wurden die in diesem Zeitraum begangenen Menschenrechtsverletzungen als Verbrechen gegen die Menschheit betrachtet. Sowohl Menschenrechtsverletzungen als auch Verbrechen gegen die Menschheit unterliegen keiner Verjährungsfrist.

Dieser Gesetzentwurf begünstigt die Täter und kollidiert jedoch mit der staatlichen Verpflichtung, schwere Menschenrechtsverletzungen, die in Peru begangen wurden, zu untersuchen und zu bestrafen. Diese Verpflichtungen sind nicht nur im Verfassungsrecht, sondern auch im internationalen Recht fest verankert, wobei letzteres die Existenz eines Kerns unbestreitbarer Rechte anerkennt. Der peruanische Staat kann keine Normen erlassen, die im Widerspruch zu internationalen Verpflichtungen stehen, die sich aus ordnungsgemäß ratifizierten internationalen Menschenrechtsverträgen und -abkommen ergeben.

Mit der Ratifizierung des Übereinkommens über die Nichtanwendbarkeit der Verjährung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit hat Peru anerkannt, dass die Verbrechen, unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Begehung, keiner Verjährung unterliegen und dass zudem jeden Vorbehalt, der dies untergräbt, nicht anwendbar ist.

Zudem muss darauf hingewiesen werden, dass der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte in mehreren Urteilen diese Verpflichtung bekräftigt hat. Im Urteil Barrios Altos gegen Peru stellte der Interamerikanische Gerichtshof Folgendes fest:

„Amnestiebestimmungen, Verjährungsfristen und die Festlegung von Verantwortungsausschlüssen, die darauf abzielen, die Untersuchung und Bestrafung der für schwere Menschenrechtsverletzungen Verantwortlichen zu verhindern, sind unzulässig“. Der Staat kann sich nicht auf innerstaatliches Recht berufen, um sich von der Verpflichtung zu befreien, die Fälle zu untersuchen die Verantwortlichen zu bestrafen.

Die Staaten sind verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass Verbrechen gegen die Menschheit nicht ungestraft bleiben. Daher müssen alle Hindernisse, die de facto und de jure Straflosigkeit ermöglichen, beseitigt werden. Die Verabschiedung des genannten Gesetzentwurfs würde nicht nur neue Ermittlungen wegen nicht sanktionierter Taten verhindern, sondern auch bereits laufende Prozesse behindern, nicht nur aus den 1980er Jahren: Huanta, Manta und Vilca, El Frontón, Chuschi, sondern auch aus den 1990er Jahren: Caraqueño-Pativilca, La Cantuta, Ventocilla, Zwangssterilisationen u.a., in denen gegen die Colina-Gruppe, Alberto Fujimori persönlich und gegen den Kongressabgeordneten Alejandro Aguinaga ermittelt wird. Letzterer würde den Gesetzentwurf schon allein aus persönlichem Interesse unterzeichnen. Außerdem soll das Gesetz auch die Urteile aufgehoben werden, die bereits wegen dieser Taten ergangen sind.

Schließlich sei daran erinnert, dass während der Regierung von Alan García Pérez am 31. August 2010 das Gesetzesdekret Nr. 1097 verabschiedet wurde, mit dem ebenfalls versucht wurde, die Verantwortlichen für schwere Menschenrechtsverletzungen, die vor 2003 begangen wurden, zu entlasten. Diese Forderung wurde jedoch für verfassungswidrig erklärt.

Aus diesem Grund lehnen wir den oben genannten Gesetzentwurf entschieden ab. Der Gesetzentwurf verstößt nicht nur gegen die internationalen Verpflichtungen, an die Peru gebunden ist, sondern fördert die Straffreiheit der für schwere Menschenrechtsverletzungen . Wir appellieren an die internationale Gemeinschaft, insbesondere an die Mitgliedstaaten der OAS, gegen diesen schweren Rückschlag für die Gerechtigkeit und die würdige Wiedergutmachung für die Opfer und ihre Familien einzutreten.

- Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH)

- Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)

- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

- Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS)

- Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH)

- Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS)

- Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)

- Instituto de Defensa Legal (IDL)

- Paz y Esperanza

Quelle: Nachrichtenpool Lateinamerika/ La Cantuta -Protest: „Gegen Straflosigkeit. Die Angehörigen schweigen nicht!“Foto: Catherine Binet, The Advocacy Project via flickr CC BY-NC-SA 2.0

EU - Verstoß gegen die Menschenrechte

Die griechische Küstenwache soll innerhalb von drei Jahren den Tod von 43 Menschen verursacht haben. Das geht aus Recherchen der BBC hervor. Der Linken-Vorsitzende Martin Schirdewan fordert Konsequenzen und bessere Kontrollen.

Hat die Küstenwache in Griechenland den Tod von Dutzenden Menschen verursacht, neun Personen sogar buchstäblich ins Wasser geworfen? Diese Vorwürfe erhebt jedenfalls der britische Rundfunksender BBC.

Die BBC hat demnach 15 Vorfälle genauer untersucht, von denen lokale Medien und Nichtregierungsorganisationen berichtet hatten. Das Ergebnis der Recherchen: Zwischen Mai 2020 und 2023 kamen 43 Menschen, die über das Meer auf die griechischen Inseln gelangen wollten, durch das Wirken der griechischen Küstenwache ums Leben.

Sie wurden demnach zum Beispiel in Schlauchbooten zurück aufs Meer gedrängt oder gezielt aufs offene Wasser gebracht. Geflüchtete und Migranten versuchen immer wieder, auf dem kurzen Weg von der Türkei zu den Ägäis-Inseln nach Europa zu gelangen.

"Pushbacks" verstoßen gegen Menschenrechtskonvention

Es geht dabei um sogenannte "Pushbacks" – also den Versuch, Schutzsuchende zurückzudrängen. Nach internationalem Recht sind diese Rückweisungen illegal. Das vierte Zusatzprotokoll der Europäischen Menschenrechtskonvention verbietet "Kollektivausweisungen ausländischer Personen". Die griechische Küstenwache wies die Vorwürfe gegenüber der BBC zurück.

Die Europäische Grenzschutzagentur Frontex steht immer wieder in der Kritik. Im Januar 2024 etwa zeigten Videoaufnahmen, wie maskierte Männer auf einem Schiff der griechischen Küstenwache an ein Schlauchboot mit etwa 30 Personen heranfuhren und sie mit Stöcken bedrohten. Frontex-Chef Fabrice Leggeri war 2023 ebenfalls nach Vorwürfen wegen Menschenrechtsverletzungen von seinem Amt zurückgetreten.

Schirdewan: "Ein Skandal sondergleichen"

Scharfe Kritik kommt von Martin Schirdewan, Co-Vorsitzender der Linken. "Die griechische Küstenwache hat mehr Menschen auf dem Gewissen als die italienische Mafia", sagte er unserer Redaktion. Der aktuelle Bericht der BBC belege nur, was Menschenrechtsorganisation seit vielen Jahren beklagen.

"Es ist ein Skandal sondergleichen und ein Versagen der EU, dass sich an dieser tödlichen Praxis nichts geändert hat", sagte Schirdewan. Die Pushbacks müssen aus seiner Sicht juristische Konsequenzen haben. "Ich erwarte, dass die beteiligten Beamten vor Gericht gestellt werden, denn auch das internationale Seerecht verpflichtet zur Hilfeleistung."

Schirdewan fordert eine eigene Kontrollinstanz, die die Grenzschützer überwacht. Um sie unabhängig zu machen, müssten auch zivilgesellschaftliche Akteure mitarbeiten.

EU verschärft Asylregeln

Die Europäische Union versucht seit längerem, ihre Außengrenzen stärker zu schützen, um Menschen davon abzuhalten, in die EU zu gelangen. Im Mai haben sich die Mitgliedsländer auf eine Reform der Gemeinsamen Asylpolitik (GEAS) geeinigt, die die Asylregeln in Europa deutlich verschärfen soll. Unter anderem sollen künftig Verfahren schon an den Außengrenzen durchgeführt werden, um Menschen an der Weiterreise zu hindern. Sie sollen dort zunächst festgehalten werden, bis über ihren Antrag entschieden ist.

Schirdewan kritisierte: "Anstatt die Seenotrettung auszubauen und alles zu tun, um den tausendfachen Tod der Migranten zu verhindern, will die EU ihr tödliches System nun perfektionieren." Die geplante Reform der GEAS werde "noch mehr Menschen dazu bringen, sich in löcherige Boote zu setzen und alles zu tun, um den Internierungslagern zu entgehen". (fab)

Quelle: BBC und Meldung von Schirdewan

Verstoß gegen die Menschenrechte

Aus: Ausgabe vom 14.06.2024, Seite 7 / Ausland

MENSCHENRECHTE

Anhörung mit Hindernissen

USA: Entscheidung über Bewährungsantrag des indigenen politischen Langzeitgefangenen Leonard Peltier kann sich bis Mitte Juli hinziehen

Von Michael Koch

Der indigene Gefangene Leonard Peltier musste in den USA 15 Jahre warten, bevor er erneut eine Freilassung auf Bewährung beantragen konnte, nachdem 2009 eine entsprechende Eingabe abgewiesen worden war. Entsetzt hatten seine Unterstützer damals die Ablehnung mit dem Hinweis kommentiert, dass Peltier, falls er dann überhaupt noch leben würde, 80 Jahre alt wäre und mehr als 48 Jahre in Haft verbracht hätte. Jetzt haben wir 2024, Peltier hat weitere 15 Jahre im Gefängnis überlebt, trotz hohen Alters, schwerer Krankheiten und ständiger Lockdowns. Die mögliche Kalkulation des FBI, er werde das nicht überleben, ist nicht aufgegangen.

Vergangenen Montag fand dann im Hochsicherheitsgefängnis Coleman in Florida die lange erwartete Anhörung statt. Neben Leonard Peltier und dem Anhörungsbeauftragten der U. S. Parole Commission waren Peltiers Anwälte Kevin Rabin und Moira Meltzer-Cohen sowie Vertreter seiner Gegner und Fürsprecher anwesend. Die Hoffnung, dass für Peltier der in den 70er Jahren aufsichtführende Staatsanwalt James Reynolds aussagen würde, wurde kurzfristig enttäuscht. Die Kommission hat von sieben vorgeschlagenen Fürsprechern sechs abgelehnt. Darunter auch Reynolds, der einst für Anklage, Verurteilung und anhaltende Inhaftierung des indigenen Aktivisten verantwortlich war, sich aber seit einigen Jahren für Peltiers Freilassung einsetzt und dabei darauf hinweist, dass es keinerlei Beweise für eine Schuld oder Mitschuld des seit 48 Jahren Inhaftierten gebe und er seine frühere Meinung bedauere.

Doch bevor sich Peltier, dessen Anwälte und nach Einspruch doch noch zwei Fürsprecher Peltiers – neben der Zeugin Renée Morrissey der Oglala-Lakota Nick Tilsen, Präsident des NDN Collectives, einer von Indigenen geführten Interessenvertretungsorganisation – äußern konnten, hatten zuerst die sechs Vertreter der Gegenseite das Wort. Neben einem Schreiben des amtierenden FBI-Direktors Christopher Wray, der sich am 7. Juni erneut gegen eine Freilassung Peltiers in jeder Form aussprach, kamen auch vier Angehörige der bei dem Schusswechsel vom 26. Juni 1975 getöteten FBI-Mitarbeiter Jack Coler und Ronald Williams zu Wort und wiederholten dabei ihre frühere Position, dass Peltier in Haft sterben solle. Weiterhin anwesend auf der Seite der Regierung waren ein Vertreter des FBI und ein Staatsanwalt.

Für Peltier, seine Anwälte, Zeugen und Fürsprecher war dies eine schwierige Ausgangssituation, um gegenüber dem anwesenden Vertreter der Kommission die Argumente für Peltiers Bewährungsfreilassung so überzeugend wie möglich vorzubringen. In einer E-Mail bedankte sich Peltier für die Unterstützung und betonte, dass die Entscheidungsfindung sicher nicht einfach werde. Diese kann sich bis zum 11. Juli hinziehen. In einem Schreiben an jW sendet Leonard Peltier überdies seinen großen Dank auch an all seine Unterstützer in Europa, die in den vergangenen Wochen an Brief- und Petitionskampagnen teilgenommen hatten. Dabei haben sich allein bei den von der »Europe for Peltier 2024 Coalition« überblickten Aktionen mehr als 40.000 Menschen an die Parole Commission mit der Bitte um Bewährungsfreilassung gewandt.

Wie geht es bis Bekanntgabe des Bescheids und danach weiter? Gegen eine Ablehnung könnte Widerspruch eingelegt werden. Allerdings würde dieses Verfahren mehrere Monate dauern. Gleichzeitig ist aber ein Antrag auf Executive clemency, also Begnadigung, bereits anhängig. Außerdem wird im Falle einer Ablehnung auch ein erneuter Antrag auf Freilassung aus mitfühlenden Gründen (Compassionate release) gestellt.

Bereits in zwei Wochen werden in der Pine Ridge Reservation am Jahrestag des tödlichen Schusswechsels zwischen FBI und indigenen Aktivisten, dem Oglala Commemoration Day, Peltiers Unterstützer erneut für Aufmerksamkeit sorgen. Seit vielen Jahren drücken sie an diesem Tag nicht nur ihre Solidarität mit Leonard Peltier aus, sondern betonen dabei auch den Wunsch nach einem Aussöhnungs- und Heilungsprozess zwischen den Betroffenen. Unterstützt werden sie dabei wieder auch von europäischen Menschenrechtsgruppen.

Quelle: junge Welt v.14.06.2024/ Matteo Nardone/Pacific Press Agency/imago

»Befreit Leonard Peltier«: Kundgebung für den inhaftierten Indigenenaktivisten vor der US-Botschaft in Rom (o. D.)

Weitere Infos: leonardpeltier.de

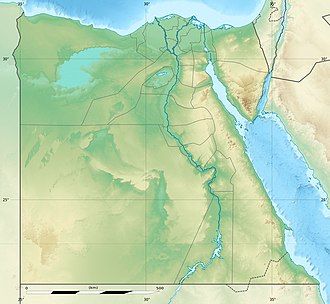

Völkerrechtswidrig

Kolonien im 21. Jahrhundert (II)

Deutsche Konzerne unterstützen die völkerrechtswidrige Besetzung der Westsahara durch Marokko. Die Westsahara, ehedem spanisches Kolonialgebiet, wird von der UNO als eine der bis heute verbliebenen Kolonien eingestuft.

BERLIN/RABAT (Eigener Bericht) – Deutsche Konzerne unterstützen die völkerrechtswidrige Besetzung eines der verbliebenen Kolonialgebiete des 21. Jahrhunderts – der Westsahara. Diese wird seit fast 50 Jahren von Marokko unter Kontrolle gehalten, obwohl schon im Jahr 1975 der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag entschied, die Westsahara habe – in Übereinstimmung mit ihrer Klassifizierung durch die UNO als „Hoheitsgebiet ohne Selbstregierung“ – das Recht auf Selbstbestimmung bzw. staatliche Unabhängigkeit. Die Westsahara war seit 1884 zunächst eine Kolonie Spaniens, das seit den 1950er Jahren gegen antikoloniale Aufstände kämpfte; als es sich Anfang 1976 endgültig aus dem besetzten Gebiet verabschiedete, zogen dort marokkanische Truppen ein. Diese halten es bis heute unter Bruch des Völkerrechts besetzt; nur die USA und Israel erkennen Marokkos Herrschaft über die Westsahara an. Zu den Mitteln, seine Herrschaft zu sichern, gehört der Versuch Rabats, in die ökonomische Ausplünderung des Gebiets auch Unternehmen aus Drittstaaten einzubeziehen. Dafür stellen sich nicht zuletzt deutsche Konzerne zur Verfügung, so etwa Heidelberg Materials und Siemens Gamesa Renewable Energy.

Kolonialmacht Spanien

Zur Kolonie erklärt wurde die Westsahara auf der Berliner Konferenz von 1884/85, auf der die europäischen Staaten beträchtliche Teile des afrikanischen Kontinents eigenmächtig unter sich aufteilten. Die Westsahara wurde damals Spanien zugeschlagen, das seine Kolonien in Lateinamerika bereits verloren hatte, nur wenig später auch die Herrschaft über Kuba und die Philippinen einbüßen sollte und jetzt in Afrika, wo es außer den Kanarischen Inseln, Ceuta und Melilla bis dahin vor allem Guinea Española (heute: Äquatorialguinea) kontrollierte, kolonialen Ersatz suchte.[1] Nicht zuletzt unter der Diktatur von Francisco Franco baute Madrid seine Herrschaft über die Westsahara aus; es suchte sie auch dann noch zu bewahren, als die Entkolonialisierung begann und schließlich immer mehr Staaten Afrikas frei wurden. In den 1960er Jahren begann Spanien die gewaltigen Phosphatvorkommen bei Bou Craa, die 1947 entdeckt worden waren, zu erschließen, was den Anreiz verstärkte, seine koloniale Herrschaft über die Westsahara auf Dauer zu zementieren.[2] Dies gelang allerdings nicht.

Kampf um Befreiung

Bereits in den 1950er Jahren hatten die antikolonialen Befreiungskämpfe unter anderem in Algerien und in Marokko auch antikolonialen Kräften in der Westsahara Auftrieb verschafft. Dort kam es gleichfalls zu bewaffnetem Widerstand gegen die spanische Kolonialmacht. Bestärkt wurden die Unabhängigkeitsbestrebungen dadurch, dass die Vereinten Nationen die Westsahara 1963 auf ihre Liste der Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung aufnahmen; dabei handelt es sich um eine Liste von Territorien, die entkolonialisiert werden sollen. Anfang der 1970er Jahre flammten in der Westsahara die Kämpfe gegen Spanien erneut auf; am 10. Mai 1973 gründete sich die Befreiungsorganisation Polisario (Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro), die bis heute für die Entkolonialisierung des Landes kämpft. Als Spanien Ende 1975 keine andere Möglichkeit mehr sah, als sich aus der Westsahara zurückzuziehen, erhob Marokko Ansprüche auf das Land. Damalige Pläne für ein „Groß-Marokko“ sahen außerdem die Eroberung von Teilen Algeriens, Malis sowie Mauretaniens vor.[3]

Kolonialmacht Marokko

Zwar rief die Polisario am 27. Februar 1976, unmittelbar vor dem offiziellen Abzug der spanischen Kolonialmacht, die Demokratische Arabische Republik Sahara (DARS) aus. Es gelang ihr jedoch nicht, sich gegen die marokkanischen Streitkräfte zu behaupten, die die Kontrolle über weite Teile des Landes übernahmen. In den 1980er Jahren errichtete Marokko einen mit Minen und weiterem Militärgerät bewehrten Sandwall, der die westlichen zwei Drittel der Westsahara, die von Rabat beherrscht werden, abschirmt. 1991 gelang es den Vereinten Nationen, einen Waffenstillstand zwischen beiden Seiten zu vermitteln, der ein Referendum über die Unabhängigkeit der Westsahara vorsah. Begleitend wurde die United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) eingesetzt. Das damals geplante Referendum ist bis heute nicht abgehalten worden – nicht zuletzt, weil Marokko Stimmrecht für die zahlreichen in das Gebiet eingewanderten Marokkaner verlangt, um eine Mehrheit für die Unabhängigkeitsbefürworter zu verhindern. Inzwischen hat Rabat darüber hinaus den Waffenstillstand gebrochen.

Rabats Kampf um Anerkennung

Marokko ist seit langem bemüht, seiner Kontrolle über die Westsahara zu internationaler Anerkennung zu verhelfen, auch wenn der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag dies schon am 16. Oktober 1975 für unzulässig erklärte. Die Fortschritte, die Rabat dabei erzielen konnte, sind mäßig. So haben inzwischen zwar 38 der 84 UN-Mitgliedstaaten, die die Demokratische Arabische Republik Sahara anerkannt haben, dies eingefroren oder suspendiert. Allerdings haben erst zwei Staaten die marokkanische Herrschaft offiziell anerkannt. Die USA taten dies am 10. Dezember 2020 in einer der letzten Maßnahmen der Trump-Administration; Israel folgte am 17. Juli 2023. Marokko ist es inzwischen aber gelungen, insgesamt 28 Staaten zur Eröffnung eines Konsulats in Dakhla oder El Aaiún zu bewegen, den beiden wichtigsten Städten in der marokkanisch besetzten Westsahara.[4] Zudem ist Rabat bemüht, Firmen aus Drittstaaten in die wirtschaftliche Ausplünderung der besetzten Westsahara einzubeziehen. Dies geschieht insbesondere im Kontext mit dem Phosphatabbau und mit der Förderung erneuerbarer Energien.

Phosphat

Phosphatabbau betreibt Marokko seit Jahrzehnten bei Bou Craa, wo bereits die spanische Kolonialmacht den für die Herstellung von Düngemitteln unerlässlichen Rohstoff förderte. Involviert sind auf unterschiedliche Weise mehrere deutsche Konzerne. So hat Siemens Gamesa 22 Windturbinen für den Windpark Foum El Oued geliefert, der die komplette für den Phosphatabbau notwendige Energie produziert. Wie die Nichtregierungsorganisation Western Sahara Resource Watch (WSRW) berichtet, hat Siemens Gamesa ihr im Jahr 2018 bestätigt, den Vertrag zur Instandhaltung des Windparks für weitere 15 Jahre verlängert zu haben.[5] ThyssenKrupp wiederum hat laut WSRW 2021 bestätigt, Geräte zum Abbau von Phosphat in Bou Craa instandgesetzt zu haben; eine Absage an künftige Aktivitäten dort verweigert der Konzern. Heidelberg Materials wiederum (Ex-HeidelbergCement) hat seine Zementproduktion in der besetzten Westsahara, wie im vergangenen Jahr bekannt wurde, umfassend ausgeweitet – mutmaßlich zugunsten des Ausbaus eines Exporthafens für Phosphatgestein und Düngemittel.[6]

Windenergie

Darüber hinaus ist Siemens Gamesa auch in weitere Windenergieprojekte in der besetzten Westsahara involviert. Ein Konsortium unter Führung des Konzerns, dem auch das im Besitz des marokkanischen Königshauses befindliche Energieunternehmen Nareva angehört, erhielt 2012 den Auftrag zum Bau von fünf Windparks, darunter drei in Marokko und zwei in der Westsahara. Siemens Gamesa errichtete daraufhin im nordmarokkanischen, an der Straße von Gibraltar gelegenen Tanger eine Windturbinenfabrik, die 2017 in Betrieb genommen wurde; sie stattet unter anderem die Windparks in der Westsahara aus. Von Siemens Gamesa beliefert wurden neben dem Windpark Foum El Oued auch die Windparks Boujdour und Aftissat sowie eine kleinere Anlage, die ein Zementmahlwerk von Heidelberg Materials versorgt.[7] Wie WSRW berichtet, ging Siemens Gamesa im Jahr 2020 sogar so weit, die Westsahara ausdrücklich als einen Teil Marokkos zu bezeichnen. Das widerspricht offen der Feststellung des IGH vom 16. Oktober 1975; der Konzern stellt sich damit über das Völkerrecht.

Die „freie Welt“ und ihre Ordnung

Während die westlichen Staaten, auch Deutschland, ihren Kampf um die Sicherung der bestehenden, von ihnen dominierten Weltordnung unter dem Banner der angeblich „freien Welt“ führen, bestehen in dieser Weltordnung diverse Kolonien fort, die – zumeist von westlichen Staaten – ganz offen in Unfreiheit gehalten werden. Zu ihnen zählen neben der Westsahara Neukaledonien (german-foreign-policy.com berichtete [8]) und eine Reihe weiterer Kolonien; german-foreign-policy.com berichtet in Kürze.

[1] Macharia Munene: History of Western Sahara and Spanish colonisation. In: Neville Botha, Michèle Olivier, Delarey van Tonder: Multilateralism and international law with Western Sahara as a case study. Pretoria 2008. S. 82-115.

[2] P for Plunder. Morocco’s exports of phosphates from occupied Western Sahara. Western Sahara Resource Watch (WSRW) 2024.

[3] Werner Ruf: Marokkos Rolle in Afrika. In: Judit Tavakoli, Manfred O. Hinz, Werner Ruf, Leonie Gaiser (Hg.): Westsahara-Konflikt. Zwischen Kolonialismus, Imperialismus und Selbstbestimmung. Berlin 2021. S. 153-171.

[4] Ahmed Eljechtimi: Israel recognizes Moroccan sovereignty over Western Sahara. reuters.com 17.07.2023.

[5] P for Plunder. Morocco’s exports of phosphates from occupied Western Sahara. Western Sahara Resource Watch (WSRW) 2024.

[6] Massiver Zuwachs für Heidelberg Materials in der besetzten Westsahara. wsrw.org 16.05.2023.

[7] Das schmutzige Geschäft mit der grünen Energie. wsrw.org 22.04.2024.

[8] S. dazu Kolonien im 21. Jahrhundert (I).

Quelle: https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/9578 07.06.2024

Verstoß gegen Menschenrechte in Chile - Schutz der indigenen Minderheiten Mapuche-indigenen Ureinwohner

Mapuche-Führer Héctor Llaitul beginnt Hungerstreik im Gefängnis

In einer Erklärung forderte Llaitul die Nichtigkeit des Verfahrens und dass die vor einigen Wochen eingereichten Berufungen vom Obersten Gerichtshof überprüft werden.

Der Mapuche-Führer der Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, trat am Montag im Gefängnis von Concepción in einen Hungerstreik, um gegen die Verurteilung zu 23 Jahren Haft zu protestieren, die das mündliche Gericht von Temuco in der chilenischen Hauptstadt am 7. Mai verhängt hatte.

Der Führer der indigenistischen, autonomistischen, antikolonialen, antikapitalistischen und revolutionären Organisation wurde wegen "gewaltsamer Usurpation, Holzdiebstahl und Angriff auf die Autorität" bestraft.

Die von Llaitul geleitete CAM übernimmt regelmäßig die Verantwortung für Brandanschläge auf Großgrundbesitzer im Süden des Landes.

In einer Erklärung forderte Llaitul die Nichtigkeit des Verfahrens und dass die vor einigen Wochen eingereichten Berufungen vom Obersten Gerichtshof überprüft werden.

Er forderte auch "würdige Haftbedingungen und die Achtung der Menschenrechte der politischen Gefangenen der Mapuche" sowie "die Freiheit" seiner beiden Söhne Ernesto und Pelentario Llaitul, die sich beide in Untersuchungshaft befinden.

Seit Jahrzehnten sind die Regionen La Araucanía und Biobío im Süden des lateinamerikanischen Landes Schauplatz eines Konflikts, an dem indigene Völker, der Staat und Großgrundbesitzer und Forstunternehmen beteiligt sind, die Land und Wälder ausbeuten, die von den indigenen Gemeinschaften als angestammte Völker angesehen werden.

Quelle: teleSUR v.04.06.2024

Verstoß gegen Menschenrechte

Aus: Ausgabe vom 23.05.2024, Seite 8 / Ausland

MENSCHENRECHTE

»Das Justizsystem hat Tausende im Stich gelassen«

Brüssel: Internationales Tribunal hört Opfer philippinischer »Aufstandsbekämpfung«. Ein Gespräch mit Jonila Castro

Interview: Justus Johannsen

Jonila Castro ist Umweltaktivistin aus den Philippinen. Sie ist Mitglied von AKAP KA Manila Bay Kalikasan People’s Network for the Environment

Als philippinische Umweltaktivistin sind Sie Opfer staatlicher Gewalt geworden und haben am 17. und 18. Mai als Zeugin am Internationalen Volkstribunal, IPT, in Brüssel teilgenommen. Können Sie uns mehr über Ihre Aussage erzählen?

Die zunehmende Repression der philippinischen Regierung gegen Umweltaktivisten und die breitere nationale Demokratiebewegung sind Teil eines größeren Konzepts der Regierung Ferdinand Marcos Jr. Bis heute sind die Philippinen einer der gefährlichsten Orte für Umweltaktivisten. Marcos Jr. wendet verschiedene Repressionstaktiken an, die von extralegalen Tötungen, über den Einsatz der berüchtigten NTF-ELCAC – der nationalen Taskforce zur Beendigung lokaler kommunistischer bewaffneter Konflikte –, bis hin zu verschiedenen erfundenen Anklagen gegen Aktivisten reichen. Diese Angriffe werden unter dem Deckmantel der »Aufstandsbekämpfung« durchgeführt, wodurch die Unterscheidung zwischen Kombattanten und Zivilisten verwischt wird. Das stellt einen schweren Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht dar.

Inwiefern betrifft Sie diese Repression?

Als Mitglied von Kalikasan konzentriert sich mein Engagement auf die Organisation von Kampagnen zur Verteidigung der Umwelt und der Rechte von marginalisierten Gemeinschaften, die von Landgewinnungs- und Bergbauprojekten sowie Megastaudämmen betroffen sind. Meine Zeugenaussage vor dem Internationalen Volkstribunal hat genau diese Probleme aufgezeigt. Ich berichtete aus erster Hand über die Brutalität des Staates und wie Jhed Tamano und ich 17 Tage lang vom Militär entführt, psychologisch gefoltert und dann den Medien als sogenannte Rebellen, die sich ergeben haben, präsentiert wurden. Die Regierung Marcos Jr. will abweichende Meinungen zum Schweigen bringen und die Interessen mächtiger Unternehmen schützen.

Welche Art von Verbrechen wurden vor dem Tribunal verhandelt?

Die Regierung Marcos Jr. leugnet Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen. Sie benutzt das Antiterrorgesetz, um Andersdenkende und Regierungskritiker als Terroristen abzustempeln und die Forderungen der Bevölkerung zu delegitimieren. Kurz gesagt, das philippinische Justizsystem hat Tausende von Aktivisten und Betroffene von Greueltaten unter der gegenwärtigen Regierung und sogar unter früheren Regierungen im Stich gelassen. Ich bin in der Hoffnung zum IPT gekommen, einen Beitrag zur Dokumentation der Greueltaten zu leisten, die von den durch die USA unterstützten Regimen Marcos Jr. und Rodrigo Duterte begangen wurden. Für mich als Opfer dieser Greueltaten bietet das Tribunal eine alternative Plattform, um die Wahrheit zu dokumentieren und Gerechtigkeit und Rechenschaft zu fordern.

Wie lautete das Urteil der Jury?

Die Geschworenen des IPT befanden die US-Regierung sowie die Regime von Marcos Jr. und Duterte einstimmig der Kriegsverbrechen und der Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht für schuldig. Die Ergebnisse des IPT sind für mich eine tiefe Bestätigung und Erleichterung. Dieses Urteil ist ein kollektiver Sieg für alle Opfer von Staatsterrorismus und Unterdrückung auf den Philippinen. Darüber hinaus bedeutet es eine Quelle der Stärke für die breitere nationale Demokratiebewegung auf den Philippinen und ermutigt mehr Menschen, trotz der Risiken ihre Stimme zu erheben.

Neben den USA hat auch Deutschland seine Militäreinsätze im asiatisch-pazifischen Raum verstärkt. Wie blicken Sie auf diese weitere Eskalation?

Die Kriegstreiberei der USA in der asiatisch-pazifischen Region in Verbindung mit der Unterwürfigkeit des Marcos-Regimes demgegenüber kann für das philippinische Volk und die Umwelt nur Zerstörung bedeuten. Die Anwesenheit von NATO-Streitkräften in der Region wird die Spannungen mit China nur verstärken und das philippinische Volk in den Mittelpunkt eines sich anbahnenden, heißen Krieges stellen. Die kürzlich abgeschlossenen Balikatan-Übungen beispielsweise haben diese Spannungen verschärft und Tausende von Fischergemeinden wegen der Kriegsspiele daran gehindert, ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können.

Quelle: junge Welt v.23.05.2024/ Gregorio B. Dantes Jr./Pacific Press Agency/imago

Protest gegen Minenausbau (Jakarta, 4.3.2019)

Anklage wegen Verstoß gegen die Menschenrechte in Kolumbien

Aus: Ausgabe vom 23.05.2024, Seite 6 / Ausland

MENSCHENRECHTSVERBRECHEN

Uribe nicht mehr unantastbar

Von Sara Meyer, Bogotá

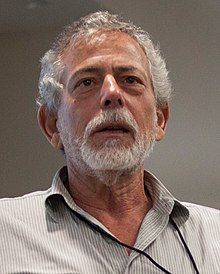

Bisher die graue Eminenz, nun vor Gericht: Kolumbiens Expräsident Uribe (Bogotá, 29.6.2022)

Der einflussreichste Politiker Kolumbiens sitzt seit vergangenem Freitag vor Gericht. Dem ehemaligen Präsidenten Álvaro Uribe Vélez, der das Land von 2002 bis 2010 regierte, werden drei Delikte zur Last gelegt: Zeugenbestechung, Verfahrensbetrug und Beeinflussung von Richtern. Einer der Kläger ist der linke Senator Iván Cepeda. Sollte Uribe verurteilt werden, könnten ihm bis zu zwölf Jahre Haft bevorstehen.

Der Fall wurde durch eine Parlamentsdebatte ins Rollen gebracht, die bereits mehr als ein Jahrzehnt zurückliegt: 2012 war Uribe von Cepeda bezichtigt worden, gemeinsame Sache mit Drogenbossen und rechten Paramilitärs gemacht zu haben. Daraufhin setzt Uribe ein Verfahren wegen Verleumdung und Zeugenbestechung gegen Cepeda in Gang. Das Gericht stellte aber die Ermittlungen gegen Cepeda ein und begann 2018 einen Prozess wegen Manipulation von Zeugen gegen Uribe selbst.

Laut Staatsanwaltschaft hat Uribes Verteidiger Diego Cadena mehrere ehemalige paramilitärische Milizen unter anderem in Gefängnissen aufgesucht, um sie dazu zu bringen, vorherige Aussagen zurückzuziehen. Ziel sei gewesen, dass diese Exparamilitärs Briefe und Videos an den Obersten Gerichtshof schicken, in denen sie ihre früheren Aussagen über Uribes angebliche Verbindungen zu paramilitärischen Strukturen abstreiten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft geschah dies auf Anweisung des ehemaligen Präsidenten.

Probeabo junge Welt - zwei Wochen testen

Bei der ersten Anhörung am Freitag erhob das Gericht einen weiteren Tatvorwurf, für den sich Uribe verantworten muss: Bestechung während eines laufenden Strafprozesses. Demnach habe Cadena versucht, die ehemalige Staatsanwältin Hilda Niño dazu zu bewegen, gegen den damaligen Generalstaatsanwalt Eduardo Montealegre und seinen Stellvertreter Jorge Fernando Perdomo vorzugehen, da diese zu jener Zeit gegen Uribes Bruder wegen dessen Zusammenarbeit mit Paramilitärs ermittelten.

Das Verfahren gegen Uribe ist von weiteren Unregelmäßigkeiten geprägt. So enthüllten die kolumbianische Zeitung Cambio Colombia und das spanische Blatt El País, wie schwierig es war, das Verfahren zu eröffnen. Dabei kämpfte der Staatsanwalt des Obersten Gerichtshofs Gilberto Villarreal zunächst gegen Windmühlen. Erst als Exgeneralstaatsanwalt Francisco Barbosa seinen Posten im März abgeben musste, kam der Prozess richtig ins Rollen. Barbosa gilt als Unterstützer der von Uribe gegründeten Partei Centro Democrático, außerdem verbindet ihn eine Freundschaft mit Uribes politischem Ziehsohn, dem ehemaligen Präsidenten Iván Duque.

In Barbosas Amtszeit hatte die Staatsanwaltschaft mehrfach versucht, das Verfahren einzustellen. Zwei Bezirksrichter schafften es aber, den Antrag abzulehnen. Am 9. April verkündete die neue Generalstaatsanwältin Luz Adriana Camargo das Vorliegen weiterer Beweise gegen Uribe, was zu dessen Anhörung am Freitag führte. Uribes Rechtsvertreter versuchten, die Anhörung zu verschieben und beantragten die Nichtigkeit des gesamten Verfahrens, was das Gericht nicht gestattete. Camargo schließt in ihrer Beharrlichkeit an Villarreal an, der trotz Widerständen nicht aufgegeben hatte und offenbar den Abgang seines ehemaligen Chefs Barbosa abgewartet hat, um die Anklage am Ende doch noch erheben zu können.

Uribe, der seit 2020 vom Gericht unter »Hausarest« gestellt ist, beteuert derweil seine Unschuld und spricht von einem Komplott. Kurz vor Beginn der Anhörung verlas er ein an die kolumbianische Bevölkerung adressiertes Papier, in dem in 30 Punkten die angebliche Vorgehensweise gegen ihn dargestellt wird. Der Fall ist nicht nur angesichts des allgemein schwindenden Vertrauens in die Rechtsstaatlichkeit von großer Bedeutung, sondern insbesondere wegen seiner politischen Strahlkraft: Der 71jährige Uribe prägte mehrere Jahrzehnte lang die Politik des Landes. Ihm werden schwere Menschenrechtsverbrechen vorgeworfen. Der ehemalige Milizenchef Salvatore Mancuso bestätigte vergangenes Jahr vor der Sonderjustiz für den Frieden Uribes Verbindungen zu den Paramilitärs. Das Verfahren wird diesen Freitag fortgeführt.

Quelle: junge Welt vom 2305.2024/ Strafprozess_gegen_e_82098976.jpg

Lina Gasca/AP/dpa Kolumbiens rechter Expräsident endlich auf der Anklagebank

Menschenrechtsverstöße in Deutschland

„Eine neue Etappe der Repression“

Am 75. Jahrestag des Inkrafttretens des Grundgesetzes ist Deutschland auf dem Weg in eine autoritäre Formierung: Die Kriege in der Ukraine und in Gaza bringen in der Bundesrepublik zunehmend Ausgrenzung und Repression hervor.

23

MAI

2024

BERLIN (Eigener Bericht) – Am heutigen 75. Jahrestag des Inkrafttreten des Grundgesetzes (23. Mai 1949) befindet sich Deutschland in einer Phase einer rasch zunehmenden autoritären Formierung. Während etwa Bundeskanzler Olaf Scholz die „Freiheits- und Werteordnung“ des Grundgesetzes lobt und in offiziellen Stellungnahmen von „75 Jahren Freiheit“ die Rede ist, werden außenpolitisch missliebige Meinungen zunehmend unterdrückt und ihre Anhänger ausgegrenzt. Ein erster Schub in diese Richtung war mit dem Beginn des Ukraine-Krieges einhergegangen; damals waren russische Medien verboten, russische Künstler boykottiert und sogar Werke russischer Komponisten aus Programmen genommen worden. Seit dem Beginn des Gaza-Kriegs werden Palästinensern und ihren Unterstützern Literaturpreise entzogen, Kulturzentren genommen und Bankkonten gekündigt, Letzteres auch dann, wenn es sich um jüdische Organisationen handelt. Bundesminister beginnen, Hochschuldozenten, die sich für das Recht auf Protest aussprechen, offiziell zu disziplinieren, während Berlin Einreiseverbote gegen Kritiker verhängt, darunter ein ehemaliger griechischer Minister. Aus dem westlichen Ausland sind zunehmend entsetzte Reaktionen zu vernehmen.

Sendeverbote

Ein starker Schub in Richtung auf eine autoritäre Formierung der deutschen Öffentlichkeit war zu Beginn des Ukraine-Kriegs zu verzeichnen. War schon zuvor, ab 2014 und vermittelt nicht zuletzt über die Leitmedien, massiver Druck auf all diejenigen ausgeübt worden, die sich einem offen antirussischen Grundkonsens verweigerten („Putin-Versteher“), so ging die Bundesrepublik nun unter anderem zur Ausschaltung russischer Medien über – entweder, indem die deutschen Behörden ihnen Sendelizenzen verweigerten, oder durch ein Verbot auf EU-Ebene. Sender wie RT oder Sputnik sind seitdem in Deutschland nicht mehr erlaubt. Deutsch-russische Kooperationsprojekte auf den Feldern von Wissenschaft und Kultur, die vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD), der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) oder der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) betrieben wurden, wurden nun umgehend auf Eis gelegt; die Frankfurter Buchmesse schloss Russlands Nationalstand aus – und wies darauf hin, Repräsentanten russischer Verlage könnten aufgrund der Russland-Sanktionen ohnehin kaum zu der Veranstaltung anreisen.[1] Boykotte russische Künstler, zuweilen gar der Werke längst verstorbener russischer Komponisten wie auch Forderungen, die Bücher russischer Autoren – sogar klassischer Schriftsteller – zu verbieten, spitzten die antirussische Formierung zu.

Geschichtsrevision

Diese dauert bis heute an, greift immer weiter aus und beeinträchtigt mittlerweile sogar die Erinnerung an die Befreiung Deutschlands und Europas von der NS-Herrschaft. So waren bei den Befreiungsfeierlichkeiten am 9. Mai am sowjetischen Ehrenmal in Berlin-Treptow nicht nur russische Fahnen und Symbole verboten, sondern auch die Flagge der Sowjetunion, die die Hauptlast bei der Niederwerfung des NS-Reichs getragen hatte. Überaus schikanöse Einlasskontrollen am Ehrenmal sorgten für recht lange Wartezeiten und schreckten von der Teilnahme an dem Gedenken an die Befreiung vom Nationalsozialismus ab. Verboten wurde sogar das Mitführen einer Tageszeitung, die auf ihrer Titelseite ein berühmtes historisches Foto von der Einnahme des Reichstags durch sowjetische Soldaten zeigte: Weil auf ihm eine sowjetische Flagge zu sehen ist, die die Soldaten gerade über dem Reichstag schwenken, musste, wer sich dem Gedenken anschließen wollte, die Zeitung im Müll entsorgen.[2] Das Foto ist aus zahlreichen Geschichtsbüchern bekannt. Ukrainische Flaggen hingegen waren erlaubt – und dies, obwohl die Organisationen der ukrainischen Faschisten, die 1941 einen ukrainischen Staat zu gründen versucht hatten, mit den Nazis kollaboriert sowie den Massenmord an den europäischen Juden aktiv unterstützt hatten.[3]

Ausgegrenzt

Ein weiterer massiver Schub in Richtung auf eine autoritäre Formierung erfolgt seit dem Massaker der Hamas vom 7. Oktober 2023 und dem Beginn des Gaza-Kriegs; er richtet sich pauschal gegen palästinensische Organisationen, gegen ihre Unterstützer und gegen alle, die Sympathie mit ihren Anliegen zu erkennen geben. So wurde beispielsweise die Vergabe diverser Literaturpreise, deren ursprünglich vorgesehene Empfänger sich mit Kritik an der israelischen Politik hervorgetan hatten oder auch nur palästinensischer Herkunft waren, unbestimmt verschoben oder vollständig abgesagt, so etwa eine offiziöse Auszeichnung, die auf der Frankfurter Buchmesse vergeben wird.[4] Die Berliner Behörden strichen einem bekannten Kulturzentrum in der Hauptstadt, das für palästinensische Anliegen offen ist, alle Fördermittel und verlangten die Räumung seines Gebäudes. Die Exempel wirken: In ganz Deutschland berichten Organisationen, die palästinensische Anliegen unterstützen, sie seien kaum noch in der Lage, Räumlichkeiten für Treffen und Veranstaltungen zu finden. Der Repression durch deutsche Stellen ausgesetzt ist mit der Jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost auch eine jüdische Vereinigung; ihr sperrte die Berliner Sparkasse bereits im März das Bankkonto.[5]

Ausgesperrt

Mittlerweile beginnt die Bundesregierung, Hochschuldozenten öffentlich zu disziplinieren, greift zu Reiseverboten und setzt sie EU-weit durch. Vor zwei Wochen hatten nach der Räumung eines Protestcamps an der Freien Universität Berlin durch die Polizei ungefähr 300 Lehrkräfte in einem Protestschreiben erklärt, sie verteidigten – unabhängig von ihrer Haltung zu den Forderungen des Protestcamps – das „Recht auf friedlichen Protest“.[6] Daraufhin äußerte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, die Stellungnahme mache sie „fassungslos“. Die öffentliche Verurteilung durch die Ministerin schädigt die Unterzeichner des Protestschreibens und schreckt andere davon ab, sich der Kritik anzuschließen. Zuvor hatten die deutschen Behörden zwei Referenten eines Palästina-Kongresses an der Teilnahme an der Veranstaltung gehindert. Gegen den ehemaligen griechischen Finanzminister Yanis Varoufakis hatte Berlin ein politisches Betätigungsverbot verhängt.[7] Den palästinensischen Arzt und Rektor der University of Glasgow, Ghassan Abu-Sittah, hatte sie mit einem Einreiseverbot belegt, und zwar für den gesamten Schengen-Raum. Abu-Sittah konnte daher Anfang Mai auch an einer Veranstaltung des französischen Senats nicht teilnehmen. Das Verwaltungsgericht Potsdam hat das Einreiseverbot inzwischen für rechtswidrig erklärt.[8]

„Gegen ethnische Minderheiten“

Aus dem westlichen Ausland sind zunehmend entsetzte Reaktionen zu vernehmen. Bereits im Dezember konstatierte die New York Times, Deutschland drohe seinen „Ruf als Zufluchtsort für künstlerische Freiheit“ zu verlieren [9], während die Washingtoner Onlinezeitung The Hill notierte: „Nahezu jede größere Einrichtung in Deutschland ist an einer Welle der Repression gegen ethnische Minderheiten beteiligt gewesen“ – gegen „Palästinenser, andere Nichtweiße und jüdische Antizionisten gleichermaßen“, und dies „in einem Ausmaß und einer Intensität, die in der deutschen Nachkriegsgeschichte beispiellos ist“ [10]. Im April zitierte der britische, gewöhnlich deutschlandfreundliche Guardian konsterniert die Aussage einer in Nordafrika geborenen und heute in Berlin lebenden Aktivistin, „Demokratie und Meinungsfreiheit“ seien in der Bundesrepublik offenbar nur noch „Fassade“.[11] Im Mai äußerte die französische Senatorin Raymonde Poncet Monge (Europe Écologie – Les Verts), die Ghassan Abu-Sittah zu der Veranstaltung des Senats eingeladen hatte, zu der auf Berliner Betreiben verfügten Einreisesperre: „Das ist grauenhaft! Das ist eine neue Etappe der Repression“.[12]

Der dritte Schub

Dabei hat längst ein dritter Schub in Richtung auf eine autoritäre Formierung begonnen, der sich gegen den stärksten Rivalen der Bundesrepublik richtet – gegen China. Schon vor Jahren ergab eine wissenschaftliche Untersuchung, die deutsche China-Berichterstattung sei „von teil noch aus kolonialen Zeiten herrührenden Klischees und Stereotypen geprägt“.[13] Seither hat auch der staatliche Druck auf in Deutschland lebende Chinesen, ihre Unterstützer und ihre Kooperationspartner zugenommen. So dürfen Chinesen, die bestimmte staatliche Stipendien erhalten, an manchen deutschen Hochschulen nicht mehr studieren. Deutsche Hochschulen stellen zunehmend ihre bisherige Kooperation mit chinesischen Kulturinstituten (Konfuzius-Institute) ein. Mit der Verschärfung des Konflikts mit der Volksrepublik steht – ähnlich wie zuvor gegen Russland und aktuell gegen Palästinenser – eine Verschärfung der inneren Frontbildung gegen China und gegen Chinesen bevor.

Quelle : https://www.german-foreign-policy.com/ v.23.05.2024

[1] S. dazu Die dritte Front.

[2] Nico Popp: Antifaschistische Zeitenwende. junge Welt 08.05.2024.

[3] S. dazu Von Tätern, Opfern und Kollaborateuren (II).

[4] S. dazu „Zum Schweigen gebracht“.

[5] Berliner Sparkasse sperrt Konto der Jüdischen Stimme. juedische-stimme.de 27.03.2024.

[6] Stark-Watzinger „fassungslos“ über Brief von Uni-Lehrkräften – Kritik auch vom Senat. rbb24.de 10.05.2024.

[7] Daniel Bax: „Betätigungsverbot“ für Varoufakis? taz.de 13.04.2024.

[8] Ronen Steinke: Einreiseverbot war rechtswidrig. sueddeutsche.de 15.05.2024.

[9] Alex Marshall: German Cultural Scene Navigates a Clampdown on Criticism of Israel. nytimes.com 07.12.2023.

[10] Kumars Salehi: Germany’s unprecedented crackdown on pro-Palestinian speech. thehill.com 17.12.2023.

[11] Philip Oltermann: ‘Free speech is a façade’: how Gaza war has deepened divisions in German arts world. theguardian.com 25.03.2024.

[12] Benjamin Barthe: Le médecin palestinien Ghassan Abu Sitta, témoin de l’enfer de Gaza, interdit d’entrée sur le territoire français. lemonde.fr 04.05.2024.

[13] Jia Changbao, Mechthild Leutner, Xiao Minxing: Die China-Berichterstattung in deutschen Medien im Kontext der Corona-Krise. Studien der Rosa-Luxemburg-Stiftung 12/2021. Berlin 2021. S. dazu Feindbild China.

Völkermord- Verletzung der Menschenrechte - EU-

Aus: Ausgabe vom 22.05.2024, Seite 1 / Titel

EU-GRENZREGIME

EU mordet mit

Recherche zu Tunesien, Marokko und Mauretanien: Systematische Menschen- und Asylrechtsverbrechen mit Geld und Wissen Brüssels

Von Ina Sembdner

In offiziellen Dokumenten hört es sich wohlwollend an: »Die EU setzt sich für den Schutz von Migranten und Flüchtlingen und die Unterstützung lokaler Gemeinschaften in Tunesien ein und ergreift gleichzeitig Maßnahmen, um legale Wege der Migration zu fördern und die irreguläre Ausreise zu verringern.« In der Realität sieht es jedoch so aus, dass das nordafrikanische Land die »mehr als 1,7 Milliarden Euro« (2014–2022) dafür verwendet, Asylsuchende systematisch aufzugreifen und in der Wüste auszusetzen. Die Vorwürfe sind nicht neu, wurden aber nun in einer umfassenden Recherche von der Plattform Lighthouse Reports gemeinsam mit verschiedenen europäischen Medien aufgearbeitet. Unter dem Titel »Desert Dump« (Wüstenhalde) kommt die Recherche zu dem Schluss, dass »Europa wissentlich die systematische Vertreibung von schwarzen Flüchtlingen und Migranten in Wüsten und abgelegene Gebiete in drei nordafrikanischen Ländern finanziert und manchmal sogar direkt daran beteiligt ist, um sie daran zu hindern, in die EU zu kommen«. Neben Tunesien sind das Marokko und Mauretanien.

Gesprochen haben die Journalisten mit Asylsuchenden selbst unter Zuhilfenahme von deren Videoaufnahmen, die geolokalisiert und damit bestätigt werden konnten, sowie Gesprächen mit früheren oder noch aktiven EU-Beamten, Vertretern der nationalen Polizeien und internationalen Organisationen. In Tunesien konnten so 13 Vorfälle zwischen Juli 2023 und Mai dieses Jahres nachgewiesen werden, »bei denen Gruppen Schwarzer Menschen in Städten oder an Häfen zusammengetrieben und viele Kilometer weit weggefahren wurden, in der Regel in die Nähe der libyschen oder algerischen Grenze, um sie dort abzuladen«. Die von Asylsuchenden selbst initiierte Protestbewegung Refugees in Libya, die seit 2021 öffentlichkeitswirksam gegen die dramatische Lage der Flüchtenden in dem Kriegsland aktiv ist, hatte am 10. Mai auf X ebenfalls von diesen Hetzjagden in Tunesien berichtet und Aufnahmen davon online gestellt: »In den vergangenen zwei Wochen wurden alle dunkelhäutigen Menschen, auch diejenigen, die als Tunesier identifiziert wurden, von Tür zu Tür und auf der Straße eingesammelt und in die östlichen Grenzregionen abgeschoben«, hieß es dort zu dem rassistischen Vorgehen der Einsatzkräfte.

Einer der EU-Töpfe, die zur Abwehr Asylsuchender eingesetzt werden, ist der EU-Treuhandfonds, aus dem in den vergangenen Jahren mehr als 400 Millionen Euro in die drei Länder geflossen sind. Ein Berater, der an einem dadurch finanzierten Projekt arbeitete, erklärte zu den Zielen dieses Fonds, dass den Flüchtenden damit das Leben schwergemacht werden solle: »Wenn Sie einen Migranten aus Guinea zweimal in der Sahara (in Marokko) zurücklassen, wird er Sie beim dritten Mal bitten, ihn freiwillig nach Hause zu bringen.« Oder sie sterben, wie nach UN-Angaben mindestens 29 Menschen, nachdem sie an der libyschen Grenze abgesetzt oder aus Tunesien vertrieben wurden. Ohnehin ist die Sahara mit offiziell seit 2014 6.204 registrierten die tödlichste Landmigrationsroute aller Zeiten.Interne Dokumente, die per Informationsfreiheitsgesetz erfragt wurden, belegen darüber hinaus, dass die EU direkt marokkanische paramilitärische Einheiten finanziert und dass das Königreich rassistische Profile erstellt und daran anknüpfend »vorwiegend schwarze Migranten zwangsumgesiedelt hat«. Die Verfolgung der Asylsuchenden geschah zudem mit direkter Beteiligung Spaniens. Eine Guineerin gab an, in der mauretanischen Hauptstadt Nouakschott von spanischen Polizeibeamten fotografiert worden zu sein, bevor sie in einem weißen Bus an die Grenze zu Mali verschleppt wurde.

Quelle: junge Welt v.22.05.2024/ Hazem Ahmed/REUTERS

Ausgesetzt in der Wüste: Asylsuchende an der libysch-tunesischen Grenze ohne jede Versorgung (Al-Assah, 5.8.2023)

ISGH - Haftbefehl wegen Völkermord des Israelischen Präsidenten - unterschiedliche Reaktionen

Im Unterschied zu Deutschland: Paris stellt sich hinter IStGH-Haftbefehle